| タンニンとは | Jun.13,2002 |

皮を鞣して革にするとは、

鞣剤を皮に浸透させて皮タンパク質コラーゲンのイオン基や極性基と鞣剤が結合するとともに、

コラーゲン分子間の架橋をすることにより革としての特性を持たせることです。

つまり鞣すことにより皮に耐熱性や防腐性、水につけても変化しにくい性質など

革としての特性が備わることになります。

鞣剤としてタンニンを使用する方法をタンニン鞣といい、

皮鞣の方法として最も古くから行われてきたもののひとつです。

鞣により皮に結合するタンニンの量は皮の重さの50〜100%前後もあります。

この皮質に対して結合したタンニン量の割合を鞣度と呼びます。

このように鞣に使われるタンニンですが、この名前は鞣以外にも色々なところで耳にします。

さて、タンニン(tannin)とはいったいどんなものなのでしょうか。

簡単に言ってしまうと、タンニンとは「皮を鞣して革にする働きをするもの」です。

これじゃあ何の説明にもなっていないような気もしますが、

実はこれがタンニンに対する最も正しい説明なのです。

なぜなら、「水(H2O)」とか「エタノール(C2H5OH)」などというのとは異なり、

「タンニン」という名前の物質が存在するわけではなくて、

タンニンとはある特定の性質を持った様々な異なる物質の総称であって、

その特定の性質が「皮を鞣して革にする働きがある」だからです。

「飲むと酔っ払う」性質があるものを「酒」と呼ぶのと同じようなものですね。

物質の構造で言うとポリフェノールの一種ということになります。

このようにタンニンは特定の物質ではないので分類が必要になり、多くの提案がされています。

その中でも希酸と加熱すると加水分解する加水分解型タンニンと、

重合して水に不溶のフロパフェンを作る縮合型タンニンに分ける方法が一般的に使用されています。

植物から抽出したものを「渋」とか「植物タンニン」と呼び、

植物以外の天然有機物や有機工業薬品を原料として合成されたものを「合成タンニン」と呼びます。

植物タンニンは植物の中でもその樹皮に最も多く含まれていますが、

虫に食べられてできた虫こぶなどの傷跡や病的な成長部(五倍子・没食子など)に特に多く含まれており、

タンニンは植物を外敵から保護する働きをしていると考えられています。

合成タンニンはシンタン(synthetic tannin)とも呼ばれ、

植物タンニンの代用としてだけでなく、鞣期間の短縮、浸透性の増加、

pHの調整、染色、漂白などにも多く使われています。

また、「タンニン」だけでなく「タンニン酸」という言葉もよく耳にします。

これらは広い意味では同じものとして使用することもありますが、

「タンニン酸」とは主として加水分解型タンニンのひとつである五倍子から抽出したタンニンのことを指します。

昔は鞣にも使われていましたが、皮を鞣す力は強くありません。

江戸時代にはお歯黒の主成分としても使われていました。

植物タンニンを構成する個々の物質については、

構造のよくわかっていない物質同士がさらにくっ付いたり混ざったりしており、

いよいよわかり難いものになっています。

しかし近年になってその構造がだんだん明らかにされてきており、

例えば加水分解型タンニンの中で代表的な五倍子タンニンは1,2,3,4,6-pentagalloylglucoseを基本骨格とする

polygalloylglucose類(平均分子量 1435, galloyl度 8.3)であり、

没食子タンニンは1,2,3,6-tetragalloylglucoseと1,2,3,4,6-pentagalloylglucoseを基本骨格とする

二系列のpolygalloylglucose類(平均分子量 1032, galloyl度 5.6)が共存していることなどがわかってきました。

しかし縮合型タンニンはカテキン(catechin)、ロイコアントシアン(flavan-3,4-diol)などが

数分子重合したものと考えられており、さらに複雑なことになっているようです。

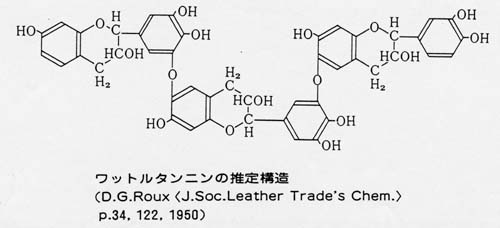

下の図は鞣剤としてよく使われているミモザから抽出したワットルタンニンの推定構造式です。

ややこしくてもう頭もこんがらがってきましたから、構造の話はこれくらいにしておきましょう。

タンニンが持っている共通の性質は下記のようなものがあります。

| 1. 強い収斂性がある。 |

|

2. 水溶液は石灰、炭酸カリウム、酢酸鉛その他の重金属塩、 アルカロイド、タンパク質などで沈殿を作る。 |

| 3. 鉄塩と作用して暗緑、暗青、暗黒色の沈殿を作る。 |

| 4. フェノール基にもとづく弱い酸性を示すものが多い。 |

|

5. 水、アルコール、アセトンなどに溶けやすく、エーテル、ベンゼン、 クロロホルム、石油エーテルなどに難溶または不溶。 ただし柿渋は水に溶けにくい。 |

| 6. 紫外部に強い吸収を有する。 |

代表的な加水分解型タンニンと縮合型タンニンの種類と特性、

それからタンニンがどんな用途に用いられているかを下表にまとめました。

書き始めてから、やめときゃよかったと後悔したぐらいたくさんあります。

<代表的な加水分解型タンニンの種類と特性>

| 名称 | 原植物と産地、特性 |

| 五倍子 Chinise Gallnut |

ヌルデ(Rhus Javanica)の葉に付着する五倍子虫、ヌルデノミミブシアブラムシが刺し傷を 作ることによって生ずる虫瘤で、シナタンニンとも呼ばれる。 分子量1701.8、融点は無く225〜235℃で分解する。 昔は鞣に用いられたが、現在では精製してタンニン酸の名で薬用に用いられている。 |

| 没食子 Turkish Gallnut |

ブナ科植物(Quercus infectoria)の小枝に寄生する没食子虫の刺傷により生ずる虫瘤で、 70%のタンニンを含みトルコタンニンとも呼ばれる。 |

| スマック Sumach |

イタリアに産するPhus coriariaの葉および幼枝から得られる。 淡色の革を生じ、また光で変色しにくい。 薄物用革製造に用いられる。 |

| タラ Tara |

南アメリカ北部に産する豆科潅木Caesalpinia spinosaの莢から抽出する。 |

| バロニア Valonia |

トルコおよびアジア南方産のカシワ(Quercus aegilops)の殻から得られる。 革中にブルーム(タンニンの分解によって生ずる不溶物質、エラジ酸)を多く沈殿するため、 革を硬く強靭にする。 |

| チェスナット Chestnut |

Castanea vescaの樹皮や材に含まれる。 皮によく浸透して革に耐水性を与え、重量を増す。 |

| ミロバラン Myrobalan |

インド産のTerminalia chebulaの果実から得られる。 皮に対する浸透性が弱く、結合力も弱いため、締りと堅さの不足した革を生ずる。 ブルームを生ずる。 |

| オーク(カシワ) Oak wood |

Quercus pendunculataの樹皮および材に含まれる。 硬く表面が黄褐色、切断面は暗褐色の革を作る。 ベルティングレザーなどに適する。 |

| ディビディビ Divi-Divi |

中米産のCaesalpinia coriariaの種実の莢から得られる。 皮への浸透性がよく堅い革ができる。 薄物革に適する。 |

| アルガロビア Algarobilla |

チリ産のCaesalpiniasの種実の莢から得られる。 皮への浸透性がよく淡黄色で柔軟な革を作る。 |

<代表的な縮合型タンニンの種類と特性>

| 名称 | 原植物と産地、特性 |

| ガンビア Gambier |

東インド地方産のNauclea gambierの葉および小枝から得られる。 黄色で柔軟な弾力のある革を作る。 |

| ケブラチョ Quebracho |

アルゼンチン産のLaxopteryngium lorenziiの木質部に含まれる。 赤い革を作り、空気中で暗色になる。 亜硫酸処理しないものは浸透性が悪く、亜硫酸処理したものは浸透性は良くなるが 粗造な革を作る。 |

| ミモザ Mimosa |

Acasia属の樹皮から得られ、ワットルとも呼ばれる。 いくぶん赤色を持つ良質の革を作る。 |

| マングローブ Mangrove |

熱帯地方び海浜産のRhizophora mangleの樹皮から得られる。 浸透力は比較的弱く、締りのない暗褐色の革を作る。 |

| ヘムロック Hemlock |

Tsugi canadensisの樹皮 |

| スプルース Spruse |

Picca abiesの樹皮 |

| ビルマカッチ Burma Cutch |

Acacia cathechinの材 |

| カシワ樹皮 Oak bark |

Quercus pendunculataの樹皮 |

| 柿渋 Shibuol |

柿渋から抽出した液汁。 防水・防腐用として古くから用いられている。 強いタンパク沈殿作用を持ち、清酒の清澄剤としても利用されている。 |

<タンニンの皮鞣以外での用途>

| 分類 | 用途例 |

| 医薬用 | 下痢止め、塗り薬、止血剤、うがい剤 |

| 食品用 | 酒類の清澄や熟成、脱色、着色、フレーバー剤、チューインガムの歯付き防止剤、 野菜の型くずれ防止剤、植物性ポリフェノールとして健康食品 |

| 化粧品用 | 虫歯予防歯磨、洗髪剤、ハンドクリームの手荒れ防止剤、制汗剤、日焼け防止剤 |

| 繊維用 | 染色湿潤堅牢度増進剤、染色塩素堅牢度増進剤、塩基性染料の媒染剤 |

| 金属表面処理 | 防錆剤、ボイラー清缶剤 |

| 水処理用 | タンパク除去、重金属除去、凝集剤 |

| 塗料 | 耐水性、防食性、堅牢度増進剤、顔料 |

| その他 | たばこフィルターのタール・ニコチン除去・味の改質、脱臭剤、洗浄剤、酵素培地、 肥料添加剤、防虫剤、接着剤、イオン交換樹脂、陶器製造添加剤 |

※ この項目をまとめるにあたって理化学辞典などの一般的な文献以外に、

大日本製薬株式会社、富士化学工業株式会社がそれぞれ作成した

タンニンに関する説明資料を参考にさせていただきました。