| 革の日焼けはなぜおこるのか | Aug.18,2002 |

染色をしていないタンニンなめしの革は、使っているうちに日焼けしてだんだんと濃い色になってゆきます。

使い込んでよい色に焼けた鞄には、持ち主と共に過ごしてきた時間の重さが

新品の鞄にはない風格として漂っているように感じられます。

でも、なぜ日光に当てると色が濃くなってゆくのでしょうか。

ここでは染料や顔料の退色は別の問題としてちょっと置いておくとしても、

まず次のようなことが革の日焼けに関連してよく経験されます。

| 1. 日焼けによる濃色化はクロームなめしの革よりもタンニンなめしの革のほうによくみられる |

| 2. 同じタンニンなめしの革でも、どちらかというとタンローは赤っぽく変色し、ぬめ革はこげ茶になる |

| 3. 同じぬめ革どうし、オイルレザーどうしでも焼け具合が異なるものがある |

| 4. タンローでもニーツフットオイルなどを加えると茶色に変色するし、 ぬめ革でも仕上げ剤として使用する油などの種類により焼け色が異なる |

| 5. 日光に当てた直後よりも少し時間が経過してからさらに色が濃くなるように思われる |

| 6. 日焼けの具合は一定に進むのではなく、進んだり止まったりするように感じられる |

| 7. 窓ガラス越しだと強い光の下でも色が濃くなりにくい |

どうしてこんなことがおこるのでしょうか。

結論からいうと、革の日焼けによる濃色化は

基本的には鞣剤として用いられているタンニンの変色によるものです。

タンニン自体は、だいたい茶色からこげ茶色、赤褐色をしており、

なめし剤として使用される時には色調を濃いものから淡いものまでいろいろ調整した物が用いられています。

そして、ミモザ(ワットル)、ケブラチョなどの縮合型タンニンは日光で変色しやすく、

チェスナット、ミラボランなどの加水分解型タンニンは変色しにくい傾向があります。

ぬめ革の場合は鞣剤として主に固形のワットルが使われるために、日光で変色する傾向が強いのですね。

下の図は「タンニンとは」で紹介したワットルタンニンの推定構造ですが、

このタンニンに紫外線があたると、図の矢印で記した部分のOH基が酸化して構造が変化します。

ところがこの部分のOH基は、

それがくっ付いているベンゼン環(六角形の部分)と合わさって発色に対して重要な働きをしている部分なので、

紫外線によってOH基が酸化して他の物がくっ付いたり、

ベンゼン環が壊れてしまったりすることで色が変わってしまうわけです。

また、このOH基の酸化のされやすさは、

他のOH基の数やそれらがくっ付いている場所によっても変わってきます。

[ Williams-Wynn,D.A.:“Modern Application of Mimosa Extract”,LIRI,South A.(1965) ]

じゃあなぜそこの所のOH基が酸化されると色が変わるのかなって思いますよね。

色が変わって見えるということは、その物質が吸収する光の波長が変わるということで・・・

となるとそもそも物質が光を吸収するのはなぜだってところが気になってきますね。

それを説明するには原子核の周りを電子がぶんぶん飛び回ってる話をしなきゃいけなくなっちゃうのですが、

光があたったりして原子にエネルギーが与えられると

電子が飛び回ってる軌道がエネルギーのもっと高い位置の軌道に変わることによってそのエネルギーを吸収します。

そのときちょうど吸収されたエネルギーに等しいエネルギー(波長)の光が吸収されることになります。

そうすると吸収された光の色の補色が目に見えるようになります。

例えば、ある物に波長が450nmの青い色の光が吸収されると、その補色の黄色に見え、

波長が500nmの青緑の光が吸収されると、その補色の赤に見えます。

物の色が黄色から赤に変わったということは、

吸収される光の波長が450nmから500nmに長くなったということになります。

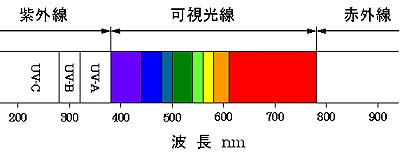

下の図に光の波長による色の違いを表しました。

いろんな原子がくっついてできている化合物の場合には、

隣り合った原子が影響しあって電子の飛び回る軌道どうしのエネルギーの差が変わります。

軌道どうしのエネルギーの差が小さいとエネルギーの小さい(波長の長い)光を吸収し、

エネルギーの差が大きいとエネルギーの大きな(波長の短い)光を吸収します。

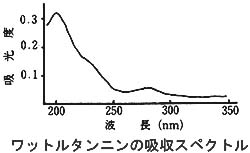

タンニンが茶色っぽい色に見えるということは、可視光線を吸収しているということなのですが、

それよりもタンニンは下の図のようにもっと波長の短い200nm、230nm、280nmを中心とした紫外線を

とてもよく吸収する性質があります。

[ 総合皮革科学 : 日本皮革技術協会 ]

このタンニンに紫外線があたったりしてOH基のところが酸化されたり隣り合った原子の関係が変わると

それまでエネルギーの高い(波長の短い)紫外線を吸収して電子の軌道が変わっていたのが

低いエネルギーの可視光線で電子の軌道が変わることができるようになるため

よりたくさんの可視光線が吸収されるようになって

色が濃く見えるようになるわけです。

さあ、基本はなんとなくわかったような気になりました。

それじゃぁ最初の7つの現象がなぜおこるのか考えてみることにしましょうか。

1. 日焼けによる濃色化はクロームなめしの革よりもタンニンなめしの革のほうによくみられるのはなぜか

日焼けによる濃色化の原因がタンニンの変色なので

当然クロームなめしの革よりもタンニンなめしの革のほうがよく変色します。

クロームなめしの革でも再鞣工程で植物タンニンが使用されている場合には

同じように日光で変色しますし、他の再鞣剤の中にも酸化して黄変するものがあります。

2. 同じタンニンなめしの革でも、どちらかというとタンローは赤っぽく変色し、ぬめ革はこげ茶になるのはなぜか

タンローはタンニンなめし革を白く漂白したものですが、

通常タンニンなめしの革の色調の調整には、次のような操作が行われます。

あらかじめ鞣剤自体の色調を調整した物を使用する、

タンニン溶解槽に無水亜硫酸ナトリウムを添加してタンニン剤を脱色する、

鞣工程中のpHを調整する(pHが高いほど色が濃い)

再鞣工程で漂白用合成タンニンを使用する

ぬめ革とタンローでこれらの色調調整操作が異なることにより

できあがった後の日焼けのようすも異なってくるものと考えられます。

下の写真は左から

タンロー新品、タンロー日焼け後、オイルレザー新品、オイルレザー日焼け後のようすです。

日焼け後とは夏の良く晴れた日の直射日光に10時間程度さらしたものです。

3. 同じぬめ革どうし、オイルレザーどうしでも焼け具合が異なるものがあるのはなぜか

前項の色調調整以外にも

鞣工程、再鞣工程での操作や使用薬剤の違いによって、

また、鞣後の加脂剤の違いによって

日焼けの具合が変わるものと思われます。

加脂工程では

動物系の、牛脂やウールグリース、

サメ、タラ、ニシンなどの魚油

オリ−ブ油、ヒマシ油、米ヌカ油、ナタネ油、ヤシ油、大豆油などの植物油

鉱物油、シリコンオイル、防かび剤などが使用されますが、

それらの油自体の耐光性、耐酸化性の違いによる変色の差や

(油に含まれている不飽和脂肪酸の量が多いと酸化されやすい)

タンニンの酸化との複合作用によって、結果はとても複雑なものとなるようです。

4. タンローでもニーツフットオイルなどを加えると茶色に変色するし、

ぬめ革でも仕上げ剤として使用する油などの種類により焼け色が異なるのはなぜか

これも前項の加脂剤の差による影響と全く同じで、

加える油や仕上剤の性質が日焼け具合に影響をしているものと思われます。

タンニンが紫外線により分解されるとき、

周りにある不純物や加脂剤、仕上剤のどの成分が結合するかということや、

油や仕上剤自体の耐光性の差や、

タンニンがそれらに対して強力な酸化防止剤として働くこと

逆に加脂剤にタンニンの酸化を防止する働きを持たせたものがあることなど

う〜ん、複雑に影響しあっていることは想像できますが、

それぞれの成分が明らかになっているわけではないこともあり、

結局は、よくわからんということがよくわかりました。

下の写真は左からそれぞれ、

オイルレザー新品、オイルレザー日焼け後、

オイルレザーにメルトニアンデリケートクリームを塗布したときの日焼け後、

オイルレザーにニーツフットオイルコンパウンドを塗布したときの日焼け後のようすです。

日焼け後とは夏の良く晴れた日の直射日光に10時間程度さらしたものです。

また、下の写真はタンローにニーツフットオイルを加えて仕上げた鞄の

新品のときと10ヶ月程度使用した後の色の比較です。

5. 日光に当てた直後よりも少し時間が経過してからさらに色が濃くなるように思われるのはなぜか

これは・・・・・気のせいかも。

紫外線によって分子の結合が切れる反応は

紫外線があたっているとき、瞬時に行われるので、

日光に当てている間は変色しますが、

そのあと室内に持ち込んでからさらに変色が進むということにはならないはず。

もしかして、紫外線によりいったん酸化したタンニンや加脂剤が、

時間をかけて別の化学反応をおこして、色がさらに変化することがあるのかもしれない

と思って、オイルレザーで試してみましたが、

少なくとも仕上剤を後から塗っていないオイルレザーでは

日光に当てている間しか変色しないことが確認できました。

6. 日焼けの具合は一定に進むのではなく、進んだり止まったりするように感じられるのはなぜか

日焼けは、同時進行するいろんな反応が絡み合っておこっているので、

それぞれの反応の進み具合が重なり合って、

全体としての日焼けの具合が進んだり止まったりするように見えるんでしょうね。

7. 窓ガラス越しだと強い光の下でも色が濃くなりにくいのはなぜか

革の日焼けは、紫外線によりタンニンなどの分子の結合が切られて変化することによるわけですが、

分子の結合を切るには

くっついている原子どうしの関係でそれぞれ決まっている

結合解離エネルギーという一定のエネルギー以上の大きさのエネルギーが必要になります。

例えばC−C結合を切るには 82.7kcal/mol (344nmの光が持つエネルギー3.6eV相当)

C−O結合を切るには 85kcal/mol (335nmの光が持つエネルギー3.7eV相当)

O−H結合を切るには 100kcal/mol (285nmの光が持つエネルギー4.35eV相当)

一方で光が持っているエネルギーは波長に反比例しています。

太陽や宇宙からやってくる光(電磁波)のうちで地上に届くのは

波長が280nm以上のUV-Bよりも長い波長の光だけです。

また、通常窓ガラスとして使われているガラスは320nm以下のUV-Bはほとんど通しません。

ということで、窓ガラス越しだと、

強い光に思えても、眼で見ることのできる可視光線はたくさん入って来ていても

物質を変化させる力のある短い波長の紫外線はほとんど入って来ていませんから

革も日焼けしにくいというわけですね。